神経障害性疼痛

神経障害性疼痛の外科治療

神経障害性疼痛とは、体性感覚系(痛みを伝える神経)の損傷や疾患の直接的な結果として引き起こされる疼痛と定義されています (国際疼痛学会)。その疼痛には自発痛と誘発痛があります。自発痛は間欠的な場合もあれば持続的な場合もあり、電撃痛や刺痛、灼熱痛、ズキズキする痛み、鋭い痛みなどと表現されることが多いです。誘発痛は機械刺激や温熱刺激などにより生じる疼痛や痛覚過敏のことです。また、神経損傷を反映する様々な知覚障害(知覚鈍麻や異常知覚など)を伴っていることが多く、運動麻痺や自律神経症状を伴うこともあります。しかし、神経障害の有無を厳密に判定することが困難な場合も少なくありません。

まずは、臨床上の有効性が確立された薬物療法や理学療法を行います。なお、国際疼痛学会の注釈で「痛みはいつも主観的であり、感覚であると同時に情動でもある」とあるように、痛みには身体因子と心理因子が相互に影響を与えています。治療においては、痛みに対する正しい認識と日常生活動作の維持が必要です。

これらの多面的な治療法のひとつとして、外科治療が有効な場合があります。

- 脊髄刺激療法

- 脊髄後根侵入部微小凝固術(DREZotomy)

- 定位脳手術(脳深部刺激療法

1.脊髄刺激療法

脊椎硬膜外腔から脊髄後方(後索)を電気刺激することで疼痛軽減を得る治療法です。

適応疾患

脊椎手術後の難治性疼痛や幻肢痛、複合性局所疼痛症候群(CRPS:Complex regional pain syndrome)、帯状疱疹後神経痛、糖尿病性神経障害などの末梢神経性の神経障害性疼痛や脊髄不完全損傷に伴う上・下肢痛などが良い適応です。

方法と効果

X線透視下で経皮的に硬膜外腔にリード型電極を挿入し、刺激により生じるパレステジア(刺激感)が疼痛範囲に重なるように電極の位置を調整します(図1)。あるいは、観血時に硬膜外にシート型電極を留置することもあります(図2)。体外式の刺激装置に接続して、試験刺激を1週間ほど行い、効果があれば刺激装置を皮下に植込み、効果がなければ電極を抜去します。専用のプログラマーを体外から刺激装置にあてることにより、刺激の入切・強弱を調節し、患者さん自身で痛みをコントロールすることが可能です(図3)。

一般に、痛みが半減して満足が得られれば成功とされます。痛みの軽減により、内服薬の減量や睡眠障害の改善、通院回数の軽減などの日常生活障害の改善が期待されます。

- 図1

- 図2

- 図3

2.脊髄後根侵入部微小凝固術(DREZotomy)

本術式の特徴

適応病態

現在もっともよい適応と考えられるものは脊髄根引抜き損傷後の痛みであり、帯状疱疹後神経痛に関しては発作性でアロデニアのある場合には適応となるが持続的自発痛には無効である。腰仙髄レベルでは後角全体の破壊を行わねばならない場合もある。一般的には神経障害性疼痛の治療として用いることが多いが、会陰部の癌性疼痛のような両側性侵害性疼痛に対しても適応となり、前者では脊髄後角まで含めた手術が必要であるが、後者では脊髄後根進入部表層での疼痛線維のみの遮断で目的は達せられる。

手術戦略

DREZotomyの理論的背景としては、脊髄後根が脊髄に入る部位では後根の外腹側に痛覚線維が集中して分布するようになること、この部位から進入し脊髄後角へ達することによって深部覚や触覚を障害せずに、脊髄後角の痛覚神経細胞を破壊できることがあげられる4,5,8,9,12)。後角ではA-beta線維からの抑制性の作用がsubstantia gelatinosaの痛覚細胞に働くが、神経障害性疼痛ではこの脱抑制が生じていると考えられている。実際、末梢神経障害による神経障害性疼痛モデルでは脊髄後角の痛覚細胞の過剰放電が認められ、神経障害性疼痛の発生機序のひとつであると考えられている13)。臨床例でも、DREZotomyの術中に脊髄後角から神経細胞電気活動を記録して、過剰放電が確認されている。一方、臨床例での除痛効果をみた場合に末梢神経障害による神経障害性疼痛に対してのDREZotomyでは他の原因による神経障害性疼痛ほどの効果は得られない。末梢神経障害による神経障害性疼痛に対しては脊髄硬膜外刺激の効果が確立されており、末梢性神経障害性疼痛の機序が脊髄後角神経細胞の過剰興奮だけでは説明はできず、さらに上位の中枢も関与していることが考えられる。

背景

難治性疼痛に対する脊髄後根進入部手術は、Nasholdが1979年にdorsal root entry zone lesions (DREZ-tomy)という名称で報告した6)が、同時期にSindouが同部での脊髄後根線維の配列に関する基礎研究に基づいて疼痛線維のみを選択的に遮断するというmicrosurgical DREZotomy (MDT)としても同様の報告していた8,9)。これらの手術は非常に類似しているようであるが、脊髄後角の痛覚細胞を凝固するというNasholdの考え方と、疼痛の上行路線維を脊髄後根が脊髄に入る部位で選択的に遮断するというSindouの考えとの違いがあったと思われる。しかし現在では、多くの手術は神経障害性疼痛において過剰興奮をきたしている脊髄後角の疼痛に関与する神経細胞を破壊するということに主眼がおかれている(図1)。この後角に至る手術課程でおのずとLissauer's tractを含めた温痛覚線維は分節的に遮断される。

-

図1

難治性疼痛に対する神経破壊術では癌性疼痛を代表とする侵害性疼痛に対する外側脊髄視床路切截術が多く行われていた。しかし現在ではモルヒネなどによる鎮痛治療の普及とともにその頻度は低下し、現在では神経障害性疼痛に対するDREZotomyが痛みの治療における神経破壊術として唯一のものであるといっても過言ではない。

手術適応

上述したように脊髄後根進入部遮断術(Dorsal Root Entry Zone-otomy: DREZotomy)は脊髄後角の痛覚神経細胞の自発的過剰興奮が原因であると考えられる難治性の神経障害性疼痛に対して適応となる。具体的には脊髄神経根引抜き損傷後の疼痛、末梢神経障害による神経障害性疼痛1,7)、帯状疱疹後神経痛などがあげられる。帯状疱疹後神経痛ではDREZotomyの効果が喧伝されすぎたきらいがあり、実際には帯状疱疹後神経痛のうち持続的自発痛に対しては無効であると考えた方がよい。ただし帯状疱疹後神経痛のうち発作性、アロデニアをともなう場合には有効であるとされている2,11)。脊髄神経根引抜き損傷後の疼痛では非常に良好な除痛効果が長期に渡ってえられ、この痛みに対する第一選択と考えられる。また、侵害性疼痛では癌性疼痛のうち保存的治療でコントロールできない痛み、とくに直腸癌の侵潤による会陰部痛、Pancoast腫瘍の腕神経叢侵潤による上肢の痛みなどが適応となることが多い。一方末梢神経障害による神経障害性疼痛やcomplex regional pain syndromeに対しては、劇的な除痛効果を示す例はあるものの、比較的効果が劣ることも知られているが、その理由は明確にされてはいない。脊髄損傷にともなう痛みでは障害レベルの帯状の痛みには有効であるが遠位の痛みには無効で、痛みが誘発性、発作性である方が有効である。頭部顔面領域の痛みに対しては、解剖発生学的に脊髄後角と一致する三叉神経脊髄路核を凝固する方法がある(図2)。この手術では脊髄小脳路の障害による上肢の失調が術後問題となることが多い。

-

図2

かつては帯状疱疹後神経痛としてひとまとめに話を進めていたり、腕神経叢損傷と脊髄神経根引抜き損傷とを同一視して議論したり、単純な外科的切断と神経根引抜きをともなった外傷性の肢切断とを区別せずに幻肢痛としてあつかったりということで、DREZotomyの効果に関するデータが一様でなかったと考えられる。様々な文献や自験例3,10,)から検討した現在でのDREZotomyの適応のまとめを表1に参考として示す。

術前準備

DREZotomyは脊髄に直接メスをいれる手術であるので、術後におこりうる神経脱落症状の可能性について十分説明しておく必要がある。腰仙髄部の両側の手術では膀胱直腸障害や麻痺性イレウスの可能性が高い。逆に完全に下半身の機能が廃絶したような例では積極的に後角全体を吸引除去することも可能である。頚髄レベルでは錐体路が隣接しており、とくにその線維配列の解剖学的特徴から下肢に分布する錐体路障害が生じやすいことがあげられる。術後除痛が得られてもしびれが問題となる場合があることなども説明しておかなければならない。神経障害性疼痛では脊髄内の神経回路のreorganizationなどのために通常の解剖生理学的知識からは予見できない症状が術後に発生することもある。すなわち、除痛効果が不十分であったり、他の部位(まれには対側)に、新たな痛みが出現することもある。これらの問題点や限界と疼痛の程度、他の治療の無効性などを十分に考慮して患者や家族と十分討議した上で手術に臨むべきである。看護婦には術後、目的とする皮膚節では温痛覚が消失するため、熱傷や外傷に十分注意すること、膀胱直腸障害、麻痺性イレウスなどの可能性などについて指導する。

手術手技

手術体位

全例腹臥位にて行う。脊髄の呼吸性移動によって手術顕微鏡の焦点が変化しやすいので、腹部を十分除圧するような工夫が重要である。頚髄の場合には頭部をMayfield 3点固定器で固定する。腰仙髄の場合には眼球や耳朶の圧迫に注意して、術中でも2時間毎の頭位変換を麻酔医に依頼する。術中の髄液流出を最小限にし、術野が髄液で妨げられないようにする目的で、手術部位がもっとも高くなるような体位をとる。すなわち頚髄の場合には上体を30度挙上したうえで頚部を屈曲して頭が下がるようにする。腰仙髄の場合にはベッド全体を15-20度頭側に傾斜させる。

術野の展開

脊髄での非常に細かい操作が要求されるので、決して血液が髄腔内に流れ込んで視野を妨げないように、皮膚切開の段階から止血を徹底的に行う。通常一側の手術であれば片側椎弓切除で十分である。上肢の場合にはC4-Th1レベルの脊髄を露出する。腰仙髄で両側の手術をおこなう場合はTh11-L2の両側椎弓切除を行うが傍脊柱筋の剥離は一側のみとして棘突起を基部で切離する片側侵入法で後方要素の温存を行う。頚部ではC2棘突起を触知することで頚椎レベルの把握は問題ないが、胸腰痛では術中透視を用いてレベルを確認する。骨切離面は最終的にダイアモンドバーで骨削除を行うことで止血を行うことができる。また筋肉、硬膜外静脈叢などからの出血を完全にコントロールし、これらを綿花で覆ってから硬膜の切開に移る。この時点で綿花が出血で少しでも赤く染まるようならば止血は不完全であると思わねばならない。

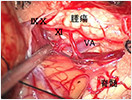

顕微鏡下手技

硬膜切開の前に顕微鏡を導入して再度止血を確認する。硬膜切開は顕微鏡を用いて行うとクモ膜を開けずに硬膜切開することが容易である。硬膜切開は最初尖刃で外層のみを少しだけあけ、あとは2本の摂子によって緊張を加えながら長軸方向に開いていく。これによってクモ膜を破ることなく硬膜を開けられる。硬膜は1-2cm毎に4-0糸でtentingする。助手が硬膜外からの出血をコントロールしなければならないような術野ではこの手術を行う技術に達していないと銘記すべきである(図6)。クモ膜を切開すると髄液が漏出するが、ある程度吸引すると上述の体位の場合それ以上吸引する必要はなくなる。クモ膜は翻転してウェッククリップで硬膜にとめておく。

-

図6

ここがポイント

腰仙髄部の場合にはまず脊髄円錐のレベルを確認し、その後L1, L2椎間から出るL1神経根を同定して、これを近位へと追ってL1神経の脊髄への進入部を同定する。成人の場合、脊髄円錐先端から約30mm頭側がS1神経根の進入部の目安となるが、S1神経根は太く3-4本の細根から形成され外側へのびるのに対して、S2神経根は急に細くなって尾側へ走行することからこれらを区別して同定することが可能である。

歯状靱帯を脊髄外側で同定して、これの腹側にある前根と背側にある後根を混同しないよう、歯状靱帯の背側と後根との間に小さな綿花をおく。後根を全体として内背側に翻転しクモ膜の線維を剥離していくと後根神経が脊髄に進入する部位の外側に背外側溝が観察される。この部位には通常脊髄の長軸方向に走行する血管が走行しており、この血管から櫛状に後根へ細い血管が多数のびている。背外側溝の長軸方向の血管を剥離、温存するがこの操作には通常のバイポーラ摂子では困難で、先端の極めて細いバイポーラ摂子を用いる。背外側溝の軟膜は通常の脊髄軟膜と同様に外層はかなり強固であり、尖刃刀で1mm程度の深さに切開する。術野には常に10-20mm程度のメジャーをおいて、この長さから脊髄切開の深さなどを判断する。この部位からバイポーラ摂子で約2-3mm程度の深さでの凝固剥離を行うと灰褐色の脊髄後角が周囲の白質と区別できる。

MDTは決して一様な手術ではなく、患者の状態に応じて調節することが極めて重要である。これに対して胸髄では灰白質の割合が極めて少ないので白質を損傷しないように細心の注意が必要であり、図7に示すような脊髄の断面を常に念頭においておかねばならない。神経根引抜き損傷では脊髄後外側溝に神経根が存在せず、一見脊髄表面がスムーズになっており、後外側溝の同定が困難な場合があるとされてきた。このような理由から多くの報告では両側椎弓切除によって健常側の後根を観察して手術側の同定を行うように勧めている。しかし高倍率の顕微鏡視野のもとでは後外側溝がやや茶褐色で陥凹したように観察され、半側椎弓手術でも同定は十分可能である。このような神経根引抜き損傷の患者は一般にオートバイ事故による若者で、上肢機能は廃絶しているものの生命予後は一般健常人と差異はない。したがって頚部の後方要素を温存することは長期予後の観点からきわめて重要である。

-

図7

頚髄レベルでは神経根の分節レベルを骨のレベルから同定することは容易である。神経根引抜き損傷のない場合には後根進入部の同定は容易であるが、引抜き損傷の場合には、頭側と尾側で正常の後根の存在するレベルまで露出する。筆者らは万全を期すために電気生理学的同定を行っている3,10)。すなわち術野の一方の脊髄後索と錐体路上に白金ボール電極をおいて、術野で脊髄の円周方向に刺激部位を移動させていくと、刺激部位が脊髄後索と錐体路上の刺激では誘発反応が記録されるが、後根進入部では反応が記録されないことから背外側溝が同定できる(図8)。この背外側溝を1-2mmの深さで切開、剥離すると黄色のgliosisが出現し、その奥に後角が確認される。背外側溝の凝固でなく、この後角を凝固することが重要である。時として脊髄後角内にmicrocystが観察される(図9)。神経根引抜き損傷例では上肢機能は廃絶しているので、やや後索よりに凝固を広げても良いが、外側は錐体路であるので決してこの側に凝固巣がおよばないように注意する。その他の誘発電位によるモニタリングも状況に応じて用いることもある。凝固巣の作成は神経学的異常所見と術中の引き抜きのレベルにより決定する。十分上下のレベルまで凝固巣を作成し、顕微鏡操作を終了する。

-

図8

術後管理

皮膚切開から閉創まで一側の手術であれば通常3-4時間程度である。術後1日は集中治療室で監視するが、脊髄切截面への髄液の刺激などにより一過性に激痛を訴えることがあり、フェンタネストなどで十分な鎮静と鎮痛を行う。翌日から創部痛が軽度であれは坐位や車椅子移動を許可し、術後2日目からは歩行を許可する。無用な安静は静脈血栓症などの観点からも極力避けるべきである。術後にはMRIで脊髄内の凝固巣を確認し凝固範囲、凝固深度を検討する(図12)。

-

図12

おわりに

適応に関しては保存的治療や脊髄硬膜外電気刺激療法など他の治療がすべて無効である場合にのみ考慮する。癌性疼痛では経口モルヒネの十分な増量で対処できない場合に、全身状態が悪化しない比較的早期に手術を考慮すべきである。癌性疼痛では外科的除痛術に紹介された時点で肺や肝臓などの転移で全身麻酔手術困難例が少なくない。難治性疼痛の治療のような機能的手術は術中に決して急いで行うべきものではなく、確実かつ着実に行う必要があり、このためにはいくら時間がかかってもかまわないというような術者の心構えも大切である。一方患者には、除痛のゴールを術前から明確に示しておく必要がある。たとえば、慢性難治性疼痛患者の多くは、それまで長期に渡り様々な治療をもとめ、医療にたよることが生活の一部になっていることがある。痛みが消失したとたんにこのような生活の支えがなくなり、急にうつ傾向に陥ることもまれではない。逆に除痛効果が期待したほどではないと受け取る場合や、除痛はされたもののしびれや以前はあまり気にしていなかった他部位の痛みが主訴に変化してくることなど精神的な問題もまれではない。このようなさまざまな社会的、精神的問題を解決できるようなサポートをふくめた多専門的医療を提供できるような状況下においてのみ、このような難治性疼痛の外科治療が成り立つものと考えられる

3.定位脳手術

痛み知覚に関与する脳の特定部位を電気刺激または微小電気凝固することで、疼痛軽減を得る治療法です。脊髄損傷後や脳卒中後の神経障害性疼痛に対する有効性が報告されています。

- 脳深部刺激療法(視床外腹側核など)

- 帯状回凝固術