お知らせ

2018年06月29日 血液検査でANCA血管炎の再発が予測可能に!

血液検査で ANCA 血管炎の再発が予測可能に!

~MPO-ANCA の陽転に着目して~

~MPO-ANCA の陽転に着目して~

◆ポイント

・細い血管を傷つけるANCA関連血管炎が高齢者を中心に増加しています。

・同疾患の治療中に、血液中の特定の酵素タンパク質に対する自己抗体MPO-ANCAが陽性になった患者は、

陰性のままの患者に比べ再発が多く認められました。

・血液検査によるMPO-ANCAの定期的な測定が、ANCA関連血管炎患者の予後改善につながる可能性があり

ます。

◆発表内容

<現状>

ANCA(antineutrophil cytoplasmic antibodies:抗好中球細胞質抗体)は細菌などから身を守る好中球を標的とする異常免疫物質で、全身に張り巡らされた細い血管を傷害し、ANCA関連血管炎という自己免疫病を引き起こすと考えられています。具体的には発熱などの全身症状や腎臓、肺、脳や皮膚などあらゆる臓器の出血や梗塞(血管のつまり)を引き起こして、腎不全など多臓器不全の原因となります。治療に反応しない場合は死に至ることもあります。ANCA関連血管炎には顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症が含まれますが、いずれも難病に指定されており、これら3つの病気による医療費受給者証交付数は、2016年度には合わせて1万件を超えています。近年疾患が認知されてきたこともあって患者数が急速に増えており、診断やより良い治療法の確立が強く望まれています。

<研究成果の内容>

ANCAの中でも、好中球の細胞質に含まれる酵素タンパク質、ミエロペルオキダーゼ(myeloperoxidase 、MPO)に対する自己抗体MPO-ANCAは特に日本人に多く認められますが、医療機関において血液検査で測定できます。今回、渡辺助教と佐田准教授、東京女子医科大学医学部の針谷特任教授らは、厚生労働省の難治性血管炎に関する調査研究班が2009年から2015年にかけて調査した477人のANCA関連血管炎患者のデータから、MPO-ANCAが陽性の血管炎患者を抽出し解析しました。

MPO-ANCAは治療開始後、活動性が落ち着いていくと約 割の患者で測定できなくなりますが、その後薬を減らしていくと約3割の患者でまたMPO-ANCAが陽性に転じます。このMPO-ANCAが陽転すると、陰性のままの患者と比較して約26倍、血管炎の再発が多いことが明らかになりました。

<社会的な意義>

本研究成果は、MPO-ANCAの定期的な測定によって、血管炎の再発を予測し患者の生命予後や生活の質の改善に繋がる可能性を明らかにしました。今後ANCAを指標にした治療など新たな治療法開発への展開・確立が期待されます。

PDFはこちら>>

・細い血管を傷つけるANCA関連血管炎が高齢者を中心に増加しています。

・同疾患の治療中に、血液中の特定の酵素タンパク質に対する自己抗体MPO-ANCAが陽性になった患者は、

陰性のままの患者に比べ再発が多く認められました。

・血液検査によるMPO-ANCAの定期的な測定が、ANCA関連血管炎患者の予後改善につながる可能性があり

ます。

| 好中球(白血球の一種)を標的とする異常免疫物質ANCAが引き起こすANC 関連血管炎は、細い血管を傷つけ、多臓器不全を引き起こすこともある難病で、高齢者を中心に増加しています。 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科(医)の渡辺晴樹助教と佐田憲映准教授、東京女子医科大学医学部の針谷正祥特任教授らは、このANCA関連血管炎の予後改善において、好中球の細胞質に含まれる酵素タンパク質ミエロペルオキダーゼ(myeloperoxidase、MPO)に対する自己抗体MPO-ANCAを測定することの重要性を明らかにしました。 MPO-ANCAは医療機関において血液検査で測定でき、本研究ではANCA関連血管炎の経過中にMPO-ANCA が陽性になる患者は、陰性のままの患者に比べて約26倍、病気の再発が多いことが明らかになりました。 本研究成果は5月22日、米国リウマチ学会の機関紙「Arthritis & Rheumatology」のOriginal Articleとして掲載され、Wiley のニュースweb(Wiley’s Research Headlines)でも紹介されました。 本研究成果は、MPO-ANCAの定期的な測定によってANCA 関連血管炎の再発が予測できることを示唆するものであり、患者の生命予後や生活の質の改善に役立つ可能性が期待されます。 |

◆発表内容

<現状>

ANCA(antineutrophil cytoplasmic antibodies:抗好中球細胞質抗体)は細菌などから身を守る好中球を標的とする異常免疫物質で、全身に張り巡らされた細い血管を傷害し、ANCA関連血管炎という自己免疫病を引き起こすと考えられています。具体的には発熱などの全身症状や腎臓、肺、脳や皮膚などあらゆる臓器の出血や梗塞(血管のつまり)を引き起こして、腎不全など多臓器不全の原因となります。治療に反応しない場合は死に至ることもあります。ANCA関連血管炎には顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症が含まれますが、いずれも難病に指定されており、これら3つの病気による医療費受給者証交付数は、2016年度には合わせて1万件を超えています。近年疾患が認知されてきたこともあって患者数が急速に増えており、診断やより良い治療法の確立が強く望まれています。

<研究成果の内容>

ANCAの中でも、好中球の細胞質に含まれる酵素タンパク質、ミエロペルオキダーゼ(myeloperoxidase 、MPO)に対する自己抗体MPO-ANCAは特に日本人に多く認められますが、医療機関において血液検査で測定できます。今回、渡辺助教と佐田准教授、東京女子医科大学医学部の針谷特任教授らは、厚生労働省の難治性血管炎に関する調査研究班が2009年から2015年にかけて調査した477人のANCA関連血管炎患者のデータから、MPO-ANCAが陽性の血管炎患者を抽出し解析しました。

MPO-ANCAは治療開始後、活動性が落ち着いていくと約 割の患者で測定できなくなりますが、その後薬を減らしていくと約3割の患者でまたMPO-ANCAが陽性に転じます。このMPO-ANCAが陽転すると、陰性のままの患者と比較して約26倍、血管炎の再発が多いことが明らかになりました。

<社会的な意義>

本研究成果は、MPO-ANCAの定期的な測定によって、血管炎の再発を予測し患者の生命予後や生活の質の改善に繋がる可能性を明らかにしました。今後ANCAを指標にした治療など新たな治療法開発への展開・確立が期待されます。

PDFはこちら>>

2018年06月26日 施設将来計画特設ページ開設しました

2018年06月13日 新規の核酸合成とデリバリー技術を用いた核酸創薬研究の研究活動を開始

核酸医薬品は、遺伝情報をつかさどるデオキシリボ核酸(DNA)やリボ核酸(RNA)あるいは化学修飾された核酸を基本骨格とし、低分子医薬品と同様に化学合成で製造する医薬品です。従来の医薬品では標的とすることが難しかった細胞内分子(遺伝子)に対して高い特性をもって直接作用することが可能であり、多くの疾患領域での創薬が期待されている一方、毒性回避技術や核酸の標的細胞に対するデリバリー技術の確立が必要とされています。

本研究プロジェクトでは、エーザイを中心に開発した革新的核酸デリバリー技術に、大阪大学が開発した人工核酸合成技術、医薬基盤研究所のスクリーニング技術、ジーンデザインの保有する核酸製造技術を結集し、独自の核酸医薬創出プラットフォームの構築と、そのプラットフォームを用いた安全性と有効性に優れた核酸医薬品候補の創出をめざします。

本学はカン研究所、新潟大学及び国立がん研究センター東病院と協働して非臨床試験ならびに臨床試験を実施します。

産官学の共同による本研究プロジェクトによる日本発の核酸医薬品創出に邁進し、未だ満たされない医療ニーズの解決と患者様とそのご家族のベネフィット向上へ貢献してまいります。

PDFはこちら>>

2018年06月12日 ビッグデータ解析により、皮膚科に関連する7つの特徴と関連の強い遺伝子領域を新たに発見!

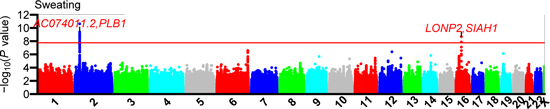

約1万人データからビッグデータ解析により、まぶた、眉、肌、体毛、毛髪などに関連する7つの特徴と関連の強い遺伝子領域を新たに発見!

【本解析の要旨】

「皮膚科領域に関連する7つの特徴と関連の強い遺伝子領域を新たに特定」

東京女子医科大学皮膚科、株式会社エムティーアイ、株式会社スタージェンは、ビッグデータ解析技術※1を用い、約1万人のゲノムと特徴のデータを解析した結果、皮膚科に関する7つの特徴(「シミのできやすさ」「ソバカスのできやすさ」「まぶたの一重二重」「眉毛の濃さ」「髪質」「毛深さ」「汗のかきやすさ」)と関連の強い遺伝子領域をそれぞれ発見しました。

ゲノムと特徴のデータは、株式会社エムティーアイの子会社である株式会社エバージーンの遺伝子解析サービスのプラットフォームを利用し、エムティーアイが運営する『ルナルナ』ユーザーの協力者約2万人を対象に、自宅で採取した唾液より抽出したDNAから約60万SNP※2の遺伝子情報を読み取り、その中から精度の高い検体およびSNPのみを抽出して得た11,311人、約54万SNPの遺伝子情報と体質に関するWEBアンケートの結果から得られたものです。

DOI番号: 10.1038/s41598-018-27145-2

アブストラクトURL: https://www.nature.com/articles/s41598-018-27145-2

本研究成果は、日本時間6月12日にScientific Reportsにて発表されます。

タイトル:Genome-wide association study in Japanese females identifies fifteen novel skin-related trait associations

【遺伝子情報と体質に関するWEBアンケートの結果】

1.シミ・ソバカスのできやすさ

アンケートにて「シミができやすい」「ソバカスができやすい」と回答した人において、5番染色体および10番染色体に特徴的な遺伝型の組み合わせが存在することが明らかになり、それぞれPPARGC1B、RAB11FIP2と呼ばれる遺伝子領域でした。また、「ソバカスができやすい」と回答した人にのみ、9番染色体のBNC2、10番染色体のHSPA12A、また、17番染色体のAKAP1およびMSI2と呼ばれる遺伝子領域において、特徴的な遺伝型の組み合わせがあることも判明しました。これらの遺伝子は、メラニンの形成や蓄積などに何らかの関与をしている可能性が推測されます。

2.まぶたの一重二重

アンケートにて自分に当てはまる身体的特徴として「二重まぶた」を選択した人に、10番染色体のEMX2と呼ばれる遺伝子領域に特徴的な遺伝型の組み合わせが存在することが明らかになりました。EMX2は骨や神経の発達に重要な遺伝子であることが知られており、頭蓋骨顔面の形成に関わっていることも報告されていることから、二重まぶたの形成に何らかの影響を及ぼしている可能性が推測されます。

3.髪質・眉毛の濃さ・毛深さ

自分の髪質の特徴に関するアンケート項目にて「ストレート」を選んだ人と「くせ毛」を選んだ人の間で異なる遺伝型の組み合わせが、2番染色体のEDARという遺伝子領域に存在することが明らかになりました。また、身体的特徴として「眉毛が濃い」を選んだ人と、「体毛が毛深い」を選んだ人には同じ領域に特徴的な遺伝型の組み合わせが存在することがわかり、この遺伝子は、毛髪の太さに関連する遺伝子として既に報告されています。

さらに、「体毛が毛深い」を選んだ人にのみ特徴的な遺伝型の組み合わせが、1番染色体のTBX15、2番染色体のGCC2およびLIMS1、18番染色体のBCL2と呼ばれる遺伝子領域にあることがわかりました。BCL2は毛包(毛根周辺の細胞)の細胞死と成長のサイクルに関わる遺伝子であることが知られており、他の遺伝子も毛包の成長や毛の伸長などに何らかの関与をしている可能性が推測されます。

4.汗のかきやすさ

アンケートにて自分に当てはまる身体的特徴として「汗をかきやすい」を選択した人に、2番染色体のPPP1CBおよびPLB1、16番染色体のABCC11と呼ばれる遺伝子領域に、特徴的な遺伝型の組み合わせが存在することが明らかになりました。PPP1CBおよびPLB1は、体液の分泌や汗腺の機能などに関わっている遺伝子であることが推測されます。また、ABCC11は過去の研究で耳垢のタイプ(乾型か湿型か)や腋臭に関連する遺伝子であることが報告されています。

※1ビッグデータ解析技術:膨大なデータをコンピュータとアルゴリズムを用いて解析する技術。ゲノム解析では様々な方法が用いられますが、今回は GWAS(ゲノムワイド関連解析)の技術を用いました。これは、全ゲノム上の遺伝子マーカー(SNPなど)を網羅的に調べ、表現型(疾患や体質などの特徴)との関連の強さを解析する統計的手法です。

※2 SNP : 単塩基多型。約30億のヒトゲノム配列の中の、個人ごとに異なる1箇所。

| 図の説明(すべての図に共通) それぞれの図は、左から右へ、色分けされた1番から23番までの染色体上の約2万個の遺伝子と、その間の領域に分布する約54万個のSNP※2について、個々の特徴との関連の強さを高さで示したものです。高く伸びた場所ほど関連が強いことを示し、赤線より上まで伸びた場所のSNPは、関連する可能性が極めて強いと言えます。 |

【今回の発見の意義】

これまで医学を中心とした研究により、病気や検査値に関係する遺伝子が多数報告されています。そして、遺伝子の情報をもとに医薬品の開発などが進められています。本研究では必ずしも医学とは言えない、健康人にも表れる体質的な特徴に関係する遺伝子が多く見つかりました。まぶたの一重二重、眉毛の濃さ、毛深さ、しみやそばかすは病気とは直接関係しなくても一般の人々の関心事です。今回の研究にて得られた結果は、体質改善や個々の肌質に合わせた化粧品選びのサポートなど、一人ひとりに合った情報やアドバイスを提供できるサービスの開発などへの応用が期待できます。また、新たな美容技術、化粧品、皮膚科の外用薬などの開発に結びつくことも期待できます。

PDFはこちら>>