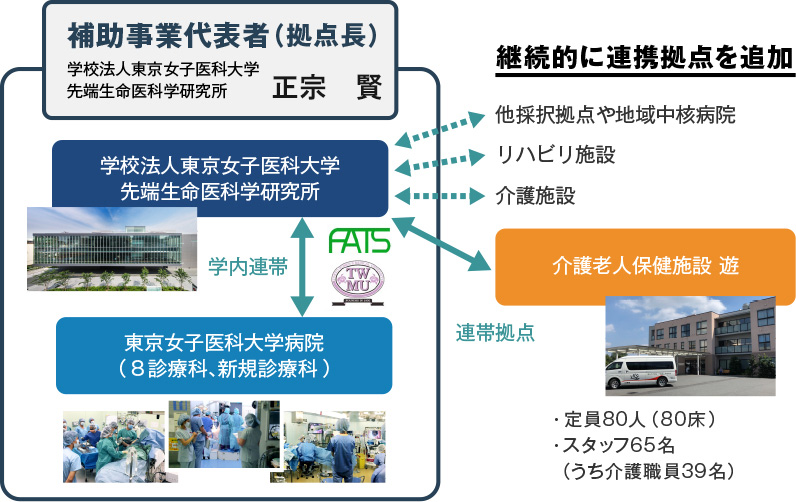

実施体制

本事業においては、多数の医工連携・産学連携研究の実績や企業からの社会人大学院生の受入実績がある先端生命医科学研究所 先端工学外科学分野(FATS)を中心に、主に企業からの人材を受け入れ人材育成を実施いたします。実施体制図を以下のとおりです。

本事業の実施ワークフローとしては、

①セミナー/シンポジウム

②臨床現場見学

③ニーズ収集プログラム

④ものづくり工房

を行います。

東京女子医科大学における次世代医療機器連携拠点整備等事業の実施体制図

東京女子医科大学における次世代医療機器連携拠点整備等事業の実施体制図- ① セミナー/シンポジウム

受講者の医療機器開発に関する知識レベルに応じ3コース(ベーシック・ミドル・アドバンス)を設けています。ベーシックコース、ミドルコースでは幅広いクラスの製品を対象とし、アドバンスコースでは本学の高度医療機器開発経験と関東圏で特異な国際競争力を持つ企業が集中している地の利を活かし、クラスⅢ・Ⅳ医療機器に特化した内容に一新します。シンポジウムも年度末に毎年開催し、世界展開できる機器を利益に変換する人材育成を目指します。 - ② 臨床現場見学

これまでに9つの診療科(脳神経外科、消化器外科、心臓血管外科、整形外科、呼吸器外科、形成外科、眼科、循環器内科、麻酔科)での見学体制を整えてきましたが、新たに小児科等の新診療科の追加を予定し、病院全体での運用を目指します。さらに、新連携拠点として介護老人保健施設 遊と関連病院である圏央所沢病院を追加し、他採択拠点とも連携することで、入院から退院・リハビリまでのさまざまなフェーズにおける見学機会を提供します。 - ③ ニーズ収集プログラム

ニーズ収集検討プログラムでは、臨床現場見学を通じて得られたニーズを収集・検討して具体的な開発に繋げるサポートを行っています。具体的には、事前準備からテーマ探索(2段階)、絞り込み(2段階)、コンセプト検討・提案までの6つのフェーズを基本とし、各企業の特色に合わせて柔軟にプログラムを実施しています。

医療従事者や工学者とのディスカッションの機会を増やすことで、より効率的な医療機器開発支援を行います。 - ④ ものづくり工房

ものづくり工房では、大田区のまち工場でものづくりのプロとして活躍している職人3名を本学の職員として雇用しており、アイデアを迅速に形にする環境を提供し、ものづくりを支援しています。基本的な金属加工から硬質・軟質素材の3Dプリンティングできる加工室や、高精細3Dスキャナおよび3Dモデル作成・加工ソフトウェアを充実させており、アイデア構想からサンプル試作まで一貫したものづくりを行うことができます。