甲状腺腫瘍(良性)

甲状腺が部分的に腫れてきて、「しこり」のようになった状態を甲状腺結節と呼びます。

甲状腺結節が見つかっても、その多くは癌ではない良性結節とされています。甲状腺良性結節には、腫瘍性病変である「濾胞腺腫」や、正常細胞が増殖し結節状になる「腺腫様甲状腺腫」などがあります。癌との区別のために、触診・血液検査・超音波検査・穿刺吸引細胞診検査などを行います。検査にて、「良性」と判断された場合は、積極的な治療は行わず経過観察で良い場合がほとんどです。ただし、様々な検査をしても甲状腺癌との区別がつきにくいもの(甲状腺濾胞性腫瘍)もあり、その場合は診断と治療を兼ねて、手術を提案することもあります。良性結節であっても、結節による圧迫症状がある・整容的に目立つ・鎖骨より下の縦隔まで結節が進展している、などの理由で手術の対象になることがあります。また、日本人には比較的稀ですが、結節から甲状腺ホルモンが過剰に分泌されて甲状腺機能亢進症となることがあります。そのような結節を「機能性結節」と呼びます。機能性結節も手術による症状改善が期待できます。

手術は結節の数や部位によりますが、甲状腺片葉切除術や甲状腺全摘術を行います。原則的には頚部からアプローチする従来法で手術を行いますが、頚部露出の皮膚にはお傷を加えず、前胸部から内視鏡的にアプローチする内視鏡下甲状腺手術 Video-assisted neck surgery (VANS) を2022年から導入しました。前胸部のお傷は肌着などに隠れてくれるため、整容的利点があります。

甲状腺腫瘍(悪性)

甲状腺癌の管理方針を決めるには癌の進行度合いを見極めることが重要です。わが国の診療ガイドラインに即し、適切な管理方針を選択しています。

甲状腺悪性腫瘍には、濾胞細胞由来の乳頭癌、濾胞癌、低分化癌、未分化癌、傍濾胞細胞(C細胞)由来の髄様癌、リンパ球由来のリンパ腫等があります。癌の90%以上を乳頭癌が占め、濾胞癌は5%程度、髄様癌、未分化癌はそれぞれ1-2%程度です。甲状腺癌はその病理組織型ごとに大きく特徴が異なります。

甲状腺癌の自覚・他覚症状には、甲状腺腫瘍による前頚部のしこり、リンパ節転移による側頚部のしこりが多いですが、最近では超音波検査等により無症状の甲状腺癌が発見されるケースが増えています。

反回神経、気管、食道などに浸潤する局所進行性の高リスク群では、嗄声、呼吸困難、血痰、嚥下障害を伴います。肺や骨への血行性遠隔転移による症状(血痰、咳嗽、疼痛、骨折、麻痺、あるいは画像所見)が先行し、甲状腺に原発巣が発見されることも稀にあります。

乳頭癌

発育は比較的ゆっくりで、おとなしい癌ですが、リンパ節転移が多いことが知られています。仮にリンパ節転移を認めても、生命予後は良好であることがほとんどです。超音波、細胞診による正診率が高いです。

1cm以下の経過観察も可能な超低リスク乳頭癌には、手術または経過観察の選択を患者さんと相談し、決定しています。再発リスクの低い症例では甲状腺片葉切除に留めてなるべく甲状腺の機能を温存する手術を提案しています。

濾胞癌

乳頭癌の次に多い癌で、こちらも多くのケースで生命予後は良好ではありますが、時に、血行性に肺や骨に転移を来すことがあります。細胞の形状だけでは、良性の濾胞腺腫と区別することが難しいです。浸潤形式により微小浸潤型と広範浸潤型に分類されます。微小浸潤型は手術のみで治癒しますが、広範浸潤型では甲状腺全摘術と後述の放射線ヨウ素内用療法が必要となります。

髄様癌

遺伝子異常を伴うタイプ(遺伝性、家族性)と、伴わないタイプ(散発性)があります。

髄様癌の約40%は遺伝性で、常染色体優性遺伝の遺伝形式を示します。RET遺伝子の生殖細胞系列に変異を認め、副腎褐色細胞腫という高血圧の原因となる腫瘍や原発性副甲状腺機能亢進症を伴う、多発性内分泌腫瘍症(MEN)2A型、また副腎褐色細胞腫に加えて粘膜下神経腫、マルファン様体型等を伴う、MEN2B型に分類されます。

髄様癌と診断された場合には、RET遺伝子検査を行い、遺伝性か散発性かの鑑別を行います。RET遺伝子変異の部位と臨床病型、悪性度との間には関連性があります。遺伝子異常の有無によって治療方針は異なり、また、遺伝子異常を伴う場合には、血縁者(両親、兄弟姉妹、子供)のスクリーニング検査が推奨されます。

遺伝性で副腎褐色細胞腫を合併している場合は、その治療を先行したうえで、甲状腺全摘術を行います。散発性では、甲状腺片葉切除に留めて甲状腺を温存する手術も可能です。

手術後は、リンパ節転移が重要な予後因子であり、縦隔リンパ節や肝臓に再発することがあります。CEAという腫瘍マーカー、カルシトニンというホルモンが術後の再発マーカーとして有用であり、外来で慎重に経過観察していくことになります。

未分化癌

高齢者に多くみられ、急激に進行します。乳頭癌や濾胞癌が未分化転化して生じることも多く、それらの癌の既往や長期に渡り放置されていた甲状腺のしこりが病歴に挙げられます。非常に悪性度が高く、予後不良です。腫瘍の広がり(ステージング)と全身状態、予後不良因子(高齢、急性増悪症状、血中の白血球数の上昇、腫瘍の大きさ)等を考慮して、治療方針を決定していきます。

放射線ヨウ素内用療法について

甲状腺がヨウ素を取り込む性質を利用して、放射性ヨウ素が出すβ線により甲状腺細胞を破壊する治療法です。対象となる疾患は、バセドウ病を代表とする甲状腺機能亢進症と分化型甲状腺癌の転移で、甲状腺癌術後の残存甲状腺の破壊にも用いられます。放射性ヨウ素のカプセルを内服していただきますが、いずれも治療の前に準備期間や前処置を必要とします。また周囲への被曝防護に注意が必要です。

分子標的薬治療について

前述のように、甲状腺癌の大半は予後良好ですが、低分化癌や髄様癌の一部は予後良好とは言えません。そんな中、2010年代に分子標的薬が臨床導入されました。いずれも血管阻害作用を持つ、ソラフェニブ、レンバチニブ、バンデタニブの3種類の薬剤です。根治切除不能な甲状腺分化癌では、まず前述の補助療法である、放射性ヨウ素内用療法の適応を検討すべきですが、その適応がない場合には分子標的薬治療の適応と判断されます。

さらに分子生物学の進歩により、甲状腺癌の発生・進行のメカニズムが明らかになってきました。その結果、甲状腺癌のドライバー遺伝子としてRET遺伝子が同定され、RET遺伝子異常を有する甲状腺癌への、RET阻害薬であるセルペルカチニブの保険適応が、2022年2月に承認されました。当科でも甲状腺癌で起こっている遺伝子変異の種類や頻度を調べることを目的とした多施設共同の臨床研究に参加しており、積極的に遺伝子検査を行っております。甲状腺癌においては、RET阻害薬であるセルペルカチニブ、NTRK融合遺伝子を有する固形癌に対して用いられるエヌトレクチニブ、ラロトレクチニブに加え、BRAF変異に対しての薬剤開発も現在進められています。遺伝子レベルで甲状腺癌を解析し、それに合った治療を行うことで予後改善が期待されています。

リンパ腫

慢性甲状腺炎(橋本病)に合併して発症することがある比較的稀な悪性腫瘍です。甲状腺が1ヵ月以内に急速に増大する場合や、数年かけて少しずつ大きくなる場合もあります。腫瘍を部分的に切除し、病理組織診断で確定診断を得た後に、リンパ腫のタイプにより、放射線療法や化学療法を行います。比較的予後は良好であることが多いです。

バセドウ病

バセドウ病とは甲状腺に対する自己抗体(自己の細胞や組織を刺激してしまう抗体)が体内で産生されることで、甲状腺細胞の表面にあるTSH受容体(TSH:生体内で本来、甲状腺を刺激して甲状腺ホルモンを正常に分泌させる機能を持つ下垂体ホルモン)が過剰に刺激されてしまい、結果として甲状腺ホルモンが分泌過剰状態になることで起こる疾患です。

甲状腺ホルモンは体内の代謝をつかさどるので、バセドウ病になると体内の代謝が盛んな状態になり、交感神経の働きが活性化した症状が出ます。発汗、動悸、食欲増加、体重減少、暑がり、手の震え、眼球突出等です。

採血で甲状腺ホルモン(FT3、FT4)が高値になっていること、またそれらを司る下垂体ホルモン(TSH)が抑制されて低値になっていることを確認するほか、バセドウ病は自己免疫疾患ですので自己抗体が陽性であることが診断確定の要件になります。具体的にはTSAb(TSH刺激性レセプター抗体)、TRAb(抗TSH受容体抗体)と呼ばれる項目です。

バセドウ病の治療には3通りの治療法があります。

- 薬物治療

- アイソトープ治療

- 外科治療

①は、甲状腺ホルモンの合成を抑えることでホルモン値低下を目指します。②は放射線により甲状腺に炎症を起こし、ホルモン産生を低下させます。

そして私たち内分泌外科医が専門とするのが③の外科治療です。

薬物療法やアイソトープ療法に抵抗性の方、副作用で薬物治療が困難な方、甲状腺が大きい方、妊娠中や妊娠希望の方が適応となります。手術では一般的に甲状腺を全摘出します。

ホルモン産生の場がなくなるので早期寛解が望める、再発がない、甲状腺腫が解消されるというメリットがある一方で、デメリットとして手術に伴う合併症の懸念(出血、瘢痕、神経麻痺、低カルシウム血症など)、また生涯にわたる甲状腺ホルモン剤の内服が必要になる、といった点が挙げられます。

当科では、内分泌外科が設立された1981年からバセドウ病の手術を行っており豊富な手術経験を持っております。

手術では、出血リスクを減らすために術前管理として投薬により甲状腺ホルモン値、血流を十分に低下させる、また頚部は人目にふれる箇所ですのでより目立たないように傷の縫合を行う、神経損傷を防ぐために術中に神経刺激装置を併用しながら操作を行うなど、細やかな診療をおこなっています。1人1人の患者さんの状態を丁寧に把握し、チームで情報を共有しながら患者さんに安全に、安心して手術を受けて頂けるよう心がけております。

副甲状腺機能亢進症

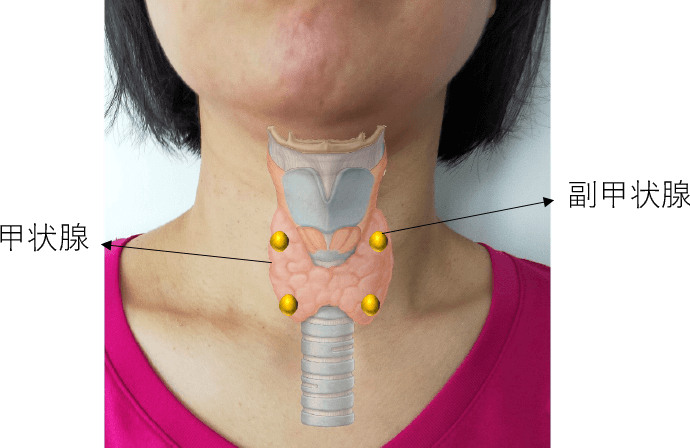

副甲状腺とは?

副甲状腺とは、首にある米粒大の臓器で甲状腺の裏側に4つあります(図1)。

副甲状腺の働きは、副甲状腺ホルモンを作ることです。

副甲状腺ホルモンの作用は、血液中のカルシウム濃度を調節することです。

正常では米粒大

副甲状腺機能亢進症とは?

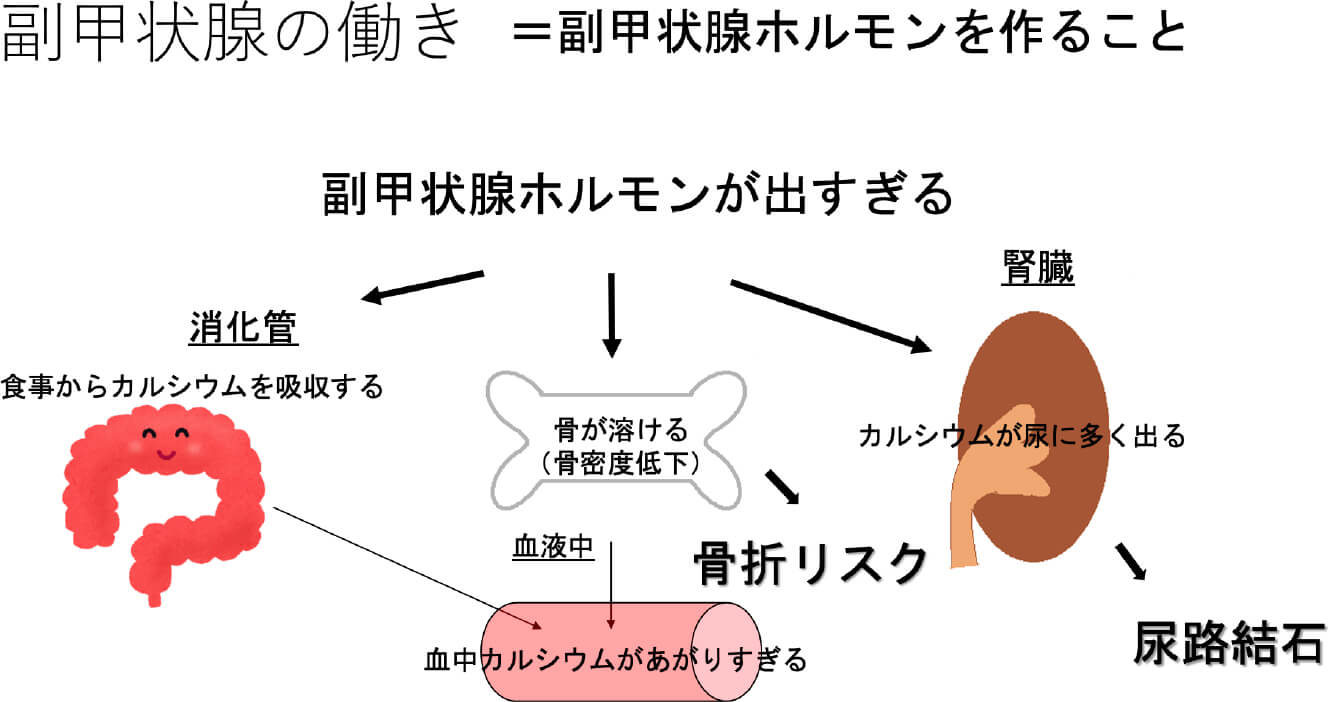

副甲状腺のホルモンが出すぎている病気です。

副甲状腺ホルモンが出すぎると血液中のカルシウムが上がりすぎてしまいます(図2)。

骨からカルシウムが失われたり、尿中のカルシウムが多くなりますので、骨密度低下や骨折、尿路結石の原因となります。

一見症状が無いように見えても、精神症状、意識障害、消化性潰瘍、膵炎などの原因となっている可能性もあります。治療を行うとこれらの症状が良くなります。

現在症状がなくても、将来的な骨密度低下、骨折、尿路結石発作などのリスクを減らすことを期待して治療を行うこともあります。

【図2】

診断と治療

ホルモンを出しすぎる副甲状腺は正常よりも大きくなっています。多くの方は1つの副甲状腺が大きくなる腺腫です。遺伝性疾患(多発性内分泌腫瘍症の項目を参照)では4つ、稀に副甲状腺癌があります(図3)。

手術前に、エコー検査、CT、MIBIシンチグラフィーを行い、どの副甲状腺が大きくなっているか確認し、腫れている副甲状腺のみを摘出します(図4)。

1つでも正常な副甲状腺があれば、副甲状腺ホルモンが足りなくなることはありません。

4つ全部を摘出する場合は、適切な量の副甲状腺を腕に植えます(自家移植)。

【図3】

ホルモンを多く出す副甲状腺は大きくなる

(90%以上)

(数%)

(1%以下)

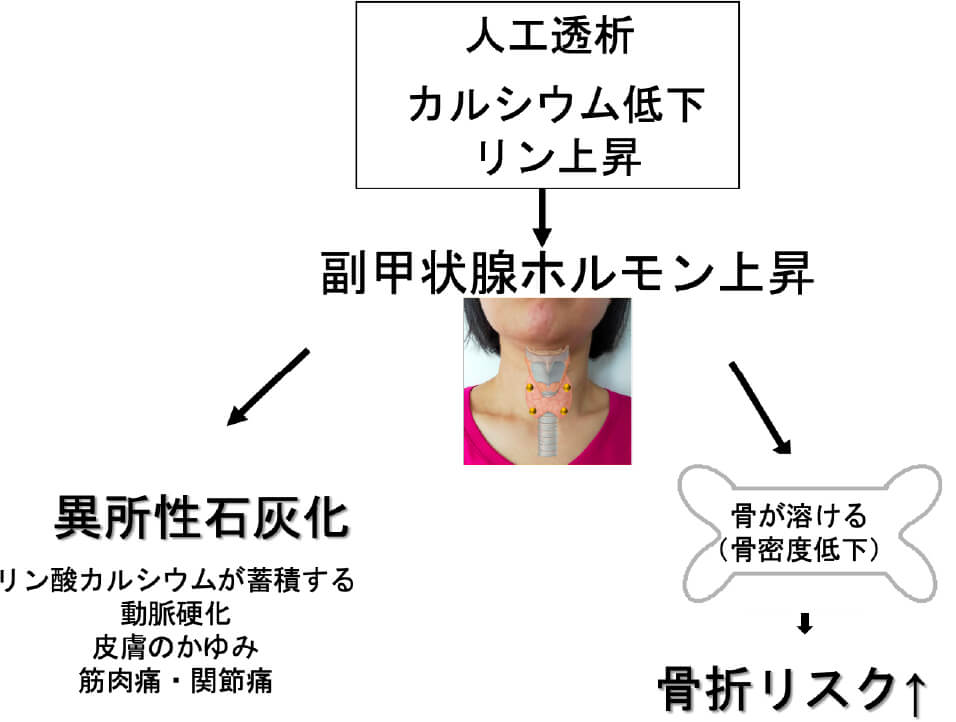

腎性副甲状腺機能亢進症(図4)

人工透析を受けておられる患者さんでは、カルシウムが失われ、リンが体に蓄積します。血液中のカルシウムを上げてリンを下げるため、副甲状腺ホルモンが増加します。骨密度が低下したり、リン酸カルシウムが様々なところにたまり(異所性石灰化)、動脈硬化、皮膚のかゆみ、筋肉や関節の痛みを生じます。この場合は副甲状腺は4つ大きくなりますので全部摘出し、適切な量の副甲状腺を腕やお腹の脂肪に植えます(自家移植)。

【図4】

副腎腫瘍

副腎腫瘍に対する診断と治療を行っています。副腎腫瘍は、高血圧や糖尿病などを契機に発見される場合に加えて健康診断などで偶発的に発見される場合があります。腹部の画像検査を行った場合に1-5%の頻度で副腎腫瘍が偶然みつかるといわれています。副腎はアルドステロン、コルチゾール、カテコールアミンといったホルモンを産生する内分泌臓器であり、発見された副腎腫瘍がこれらのホルモンを過剰に産生している場合、高血圧や糖尿病などの原因となります。それに対する根治的な治療法は手術です。副腎腫瘍のほとんど(約95%)は良性腫瘍であり、良性腫瘍でホルモンを産生していない場合には手術を受ける必要はありません。ホルモンを産生していない場合にも悪性腫瘍(がん)が疑われる場合には手術が必要です。偶然見つかった副腎腫瘍のうち手術が必要な腫瘍は約25%です。手術が必要な患者さんと不必要な患者さんを適切に診断し、不必要な手術(過剰治療)を行わないように心がけています。

副腎が産生するアルドステロン、コルチゾール、カテコールアミンといったホルモンが過剰に産生される腫瘍の病名は原発性アルドステロン症、クッシング症候群、褐色細胞腫と呼ばれます。それぞれの疾患を診断するためには様々な種類の検査があります。検査の選択を誤ると不必要な検査(過剰検査)を行うこととなり、患者さんの身体面や医療費用面で負担となります。疑われる病気に対して適切な検査のみを行うことで負担を軽減し最短で診断できるようにしています。

原発性アルドステロン症、クッシング症候群、褐色細胞腫はそれぞれ産生しているホルモンが異なるため手術の際に必要な投薬などの準備が異なってきます。それぞれの疾患に合わせた準備をして手術を行っています。手術は、腹腔鏡を使用した体への負担の少ない治療を基本としています。腹腔鏡手術の際に必要な皮膚切開は5-15mm程度の大きさの切開が右副腎の手術の場合は4つ、左副腎の場合は3つです。大きな腫瘍などで腹腔鏡手術での摘出が困難な腫瘍は一般的には開腹手術や開胸開腹手術といった大きな創の手術が必要になりますが、状況に応じて用手補助腹腔鏡下手術(術者の手を腹腔鏡と併用した手術)という開腹手術より創の小さな手術も取り入れ、可能な限り体への負担の少ない手術を行うようにしています。

多発性内分泌腫瘍症

(Multiple Endocrine Neoplasia: MEN)

多発性内分泌腫瘍症(Multiple Endocrine Neoplasia: MEN)とは、複数の内分泌臓器に腫瘍を生じ得る、家族性腫瘍の一つです。

遺伝子の異常により発症します。親が原因遺伝子を持っている場合、子供に伝わる確率は1/2です。腫瘍はホルモンを分泌するため、体へさまざまな影響を与えます。

MENは主に1型と2型に分かれます。以下、それぞれについて説明します。

MEN1型では、下垂体腺腫、原発性副甲状腺機能亢進症(副甲状腺過形成)、膵内分泌腫瘍を合併します。それぞれの疾患と症状について表にまとめました(表1)。MEN1型の遺伝子をもつ場合、30歳までに約90%の人が副甲状腺機能亢進症を発症すると言われています。副甲状腺は過形成となり、副甲状腺4腺全て腫大する可能性があるものです。そのため、基本的な手術は副甲状腺全摘と摘出した副甲状腺の一部を自家移植します。移植する部位は非利き腕の前腕です。最近では、1腺や2腺のみ腫大している患者さんも多く見受けられます。MEN1型の副甲状腺の手術の最も大切なことは、術後に低カルシウム血症を来して日常生活に不自由があってはならない、ということです。そのため当科では患者さんの腫大した副甲状腺の状況により、全摘をせず、正常腺を残す手術も行っています。当科で行っているのは副甲状腺の手術のみですが、MEN1型に関する全般的な知識はありますので、必要時に下垂体や膵臓についても当院の関連科(内分泌内科や消化器内科・外科)へ相談し治療をお願いしています。安心して当科をまず受診してください。

表1

| 臓器の変化 | 主なホルモン | 主な症状 |

|---|---|---|

| 下垂体腺腫 |

プロラクチン 成長ホルモンなど その他(腫瘍が大きい場合) |

乳汁分泌、無月経 末端の肥大 視野障害 |

| 副甲状腺 過形成 |

副甲状腺ホルモン | 高Ca血症、腎結石、胃・十二指腸潰瘍、骨粗鬆症 |

| 膵神経 内分泌腫瘍 |

ガストリン インスリン グルカゴン |

胃・十二指腸潰瘍 低血糖 |

MEN2型では、甲状腺髄様癌と副腎褐色細胞腫を合併します。甲状腺髄様癌は約90%のMEN2型の患者さんに発症しますが、褐色細胞腫は約50%と言われています。そのため甲状腺髄様癌から診断がつくことが多いですが、髄様癌の手術をする前には必ず褐色細胞腫が発症していないかを確認することが重要です。褐色細胞腫を無治療で、甲状腺髄様癌の手術を行った場合には高血圧発作等を引き起こす可能性があるからです。

MEN2型における甲状腺髄様癌の手術は、甲状腺全摘術+頚部リンパ節郭清術です。

頚部リンパ節郭清の範囲は両側外側を基本としていますが、近年は画像検査やバイオマーカーのカルシトニンの値から郭清範囲を限定する試みも行っています。

褐色細胞腫は、腫瘍側の副腎切除が基本です。両側性の場合は、両側の副腎全摘が必要となります。しかし副腎全摘による副腎不全を引き起こす危険をさけるため、近年は片側性であっても将来的に副腎全摘になることも想定してなるべく正常な副腎を温存するように努めています。

MEN2型における当科の強みはいずれの疾患も当科で完結できることです。両方の疾患の進行度具合を確認し、どちらを先に手術すべきか、当科の中で解決し治療にあたることが出来ます。