足グループ

猪狩勝則(いかりかつのり)教授

- 卒業年と卒業大学

- 1996年 弘前大学

- 専門医などの資格

-

- 日本整形外科学会専門医

- 日本リウマチ学会 指導医、専門医

- 専門領域と主な術式

-

- 関節リウマチ、リウマチ外科(関節温存による足趾形成術、人工足関節置換術、人工膝関節置換術など)

- ひとこと

- 主に関節リウマチに対する内科的治療、外科的治療を専門としています。特に我々が考案した関節温存による足趾形成術と人工足関節置換術に関しては日本をリードする立場で、関節リウマチに対する手術件数は国内最多を誇ります(日本経済新聞社調べ)。豊富な経験に裏打ちされた技術で患者さんそれぞれの状況に合わせた適切な治療を行います。

矢野紘一郎(やのこういちろう)准教授

- 卒業年と卒業大学

- 2004年 富山医科薬科大学

- 専門医などの資格

-

- 日本整形外科学会専門医

- 日本リウマチ学会 指導医、専門医

- 専門領域と主な術式

-

- 足の外科、関節リウマチ(関節温存による足趾形成術、人工足関節置換術、人工膝関節置換術など)

- ひとこと

- 足で困っている患者さんは多いにもかかわらず、足を専門とした医師の数は少ないのが現状です。また、関節リウマチの薬物治療は近年劇的に進歩していますが、一度変形が始まってしまうと薬物治療だけでは制御できません。その場合、運動療法・装具療法・手術などを駆使して対応します。足・関節リウマチでお困りの方は、ぜひご相談ください。

吉本憲生(よしもとけんせい)

- 卒業年と卒業大学

- 2008年 九州大学

- 専門医などの資格

-

- 日本整形外科学会専門医

- 専門領域と主な術式《対応可能な疾患》

-

- 足の外科(外反母趾、変形性関節症、扁平足など全般)、スポーツ整形(足関節鏡視下手術など)

- ひとこと

- 変形性関節症・外反母趾・扁平足などの変性疾患から、足関節靭帯損傷・三角骨障害・距骨骨軟骨損傷/離断性骨軟骨炎などのスポーツ疾患まで足の外科領域全般を専門にしております。

日本ではダンサーの足を専門的に診る外来はほとんどありませんが、東京女子医大ではダンサーのための足の外科専門外来を立ち上げております。

理学療法士とも連携しながら専門的な医療を提供させて頂きますのでお困りの方は是非ご相談ください。

冨永絢子(とみながあやこ)講師

- 卒業年と卒業大学

- 2011年 東京女子医科大学

- 専門医などの資格

-

- 日本整形外科学会専門医

- 専門領域と主な術式

-

- 骨代謝

- ひとこと

- 整形外科の病気は手術でよくなるものだけでなく、手術ではなくお薬や日常生活の注意で改善するものもあります。骨代謝疾患を中心として、外科内科治療を含め総合的にご加療頂けますように尽力致します。

診療概要

TAA(人工足関節置換術)

患者さんの声

IYさん 59歳(手術時)、女性(長野県在住)、関節リウマチ

しばらく目を閉じ考えていた先生がそう言ってくださった時、少しの光が見えたことを今でも覚えています。

リウマチになり47年。リウマチは常に全身のどこかが痛くて変形していく辛い病気だけど、仕方ないんだから頑張るしかないと日々諦めていました。数年前からは左足首の変形が激しくなって小趾側だけで歩く状態となり、クッションのある靴を履いていないと家の中のフローリングや畳の上でさえ痛くて歩けなくなりました。その後さらに痛みは激しくなり、立ち上がりや最初の一歩目に痛みで顔を歪める日々が続き、これがこれからもずっと続くのかと思うと気が滅入りました。主治医の先生に相談すると足関節固定術による手術を勧められましたが、わずかに残っている可動域がなくなってしまうのかと思うと決心がつきません。そこで人工関節について相談すると「ここでは出来ないけれど、挑戦してみるのも良いと思う」とすぐに女子医大を紹介してくださいました。女子医大に受診した際も最初は先生から「ここまで変形がひどいと人工関節は難しいかもしれない」と言われましたが、その後の「いや、、、手術出来るな」の言葉に、少しでも可能性があるならば手術してもらおう!と前向きな気持になりました。

現在術後3ヶ月ですが、ベッドから起きて立ち上がり、最初の一歩を踏み出す時の痛みがないことに毎朝驚いています。そして嬉しくて一人で笑ってしまいます。痛みがないことが信じられないのです。部屋も素足で歩けるようになりました。足が平らになったことで靴も選べるようになり、外出も楽しんでいます。痛みなく歩けることはこんなにも楽しく、精神的にも楽になれるのかと、痛みなく歩ける喜びを毎日感じています。手術を勧めてくれた主治医の先生、執刀医である女子医大の猪狩先生、本当にありがとうございました。これからもリウマチと前向きに付き合いながら人生を楽しみます。

(2020.2.14)

足関節(足首)の変形

足首が腫れてきたり、歩くと足首が痛い、しゃがみづらいという症状があるときは足首の関節破壊が疑われます。まずはX線検査を行い、靭帯バランスや変形の度合い、骨の状態を診察し、手術の適応を判断します。人工関節の設置が難しい場合には足関節固定術をおすすめする場合もあります。

2018年8月から国内で3機種目となる新しい人工足関節が使用可能になりました。新しい人工足関節の発売は実に15年ぶりとなります。外側進入型人工足関節という新しいコンセプトの製品で、前方切開をしなくなることで前脛骨筋腱と長母趾伸筋腱による創部に対するストレスから開放され、創傷治癒遅延リスクの低減が期待できます。また側方から骨を切開することが出来るため骨の切除量を最小限にすることが可能となります。この機種は最新の技術に基づく素材で作られていることも特徴の一つです。金属の接触を防ぐ機能を持つポリエチレンインサートには他の人工関節では一般的となっている低摩耗型が国内で発売されている人工足関節としてはじめて採用されていて、人工関節の緩みを防ぐことが期待されます。また骨との境界部分の金属素材としてトラベキュラーメタルという人工股関節や人工膝関節で豊富な臨床実績を誇る金属を使用しています。この金属は摩擦係数が高く骨への初期固定が良好であるとともに、気孔率の高い支柱構造によって骨が進入しやすく強固な長期固定も期待できます。この人工足関節はすでに数年前から海外で使用開始されているものなので、これまでの国内のみで使用されている人工足関節に比べ、何年持つのかや合併症の頻度などのデータの蓄積が進みやすいというメリットもあります。当院は国内で2つしかなかった初期導入拠点の1つであり、使用開始から3年を超え、これまでにで65名を超える患者さんに実施してとても良好な成績を得ています。従来使用してきた機種との最大の違いは人工関節と骨の間に生じる骨透亮像の少なさで、従来機種では術後2年でおよそ75%で2mm以上の骨透亮像がみられていたのに対し、この機種では術後2年でもほぼ全く確認できていません。骨透亮像の存在は将来的な弛みのリスクになると考えられており、良好な長期成績が期待できる結果となっています。国内では人工関節全体で年間10万件以上行われているのに対し、人工足関節置換術の年間手術件数はこの機種の発売前までは250件程度に過ぎませんでした。しかし良好な初期成績が得られていることから、今後は可動域を温存できる人工足関節置換術は大きく増加すると予想しています。足関節でお悩みの患者さんは当センター整形外科担当医にご相談ください。

手術の流れ

通常は全身麻酔に下肢のブロック麻酔を併用する形で行い、術前にはレントゲン、CT、血液検査、心電図などの必要な検査を行います。手術のキズは足首の外側に15から20cm程度のものに加え、ピンを刺入するための小さなものが5カ所程度できます。一旦腓骨を切って翻転した後に、足関節の外側から関節表面の損傷した骨を削り取り人工足関節を挿入し、腓骨を戻して金属製のプレートなどで固定します。手術は2-3時間程度かかります。入院期間は通常4週間です。定期的にX線を確認しながら徐々に荷重をかけてリハビリしていきます。

TM Ankle リハビリプログラム

手術当日~3日目

ギプスシーネ固定、患肢挙上、免荷(足趾の運動は許可)

手術翌日より疼痛自制内で両側の四頭筋訓練、両下腿のアイソメトリック運動開始

4日目より

両手が使用可能であれば、ギプスシーネ装着で松葉杖歩行訓練開始(免荷)

10日目より

リハビリ監視下で支柱付き装具装着の上で1/2荷重(両足立ち)によるスクワット運動開始(1日1回20分間、人工関節の圧着と可動域訓練を兼ねた運動)

スクワット運動時以外はギプスシーネ装着

14日目より

腓骨骨切り部の超音波治療開始

1日5回、1回20分間(適宜増減)支柱付き装具装着の上でのスクワット運動

支柱付き装具装着の上で20kgより部分荷重開始(20日目から全荷重となり退院)

夜間は3ヶ月間ギプスシーネを装着

背屈以外の運動は4週間禁止、底背屈以外の運動は3ヶ月間禁止

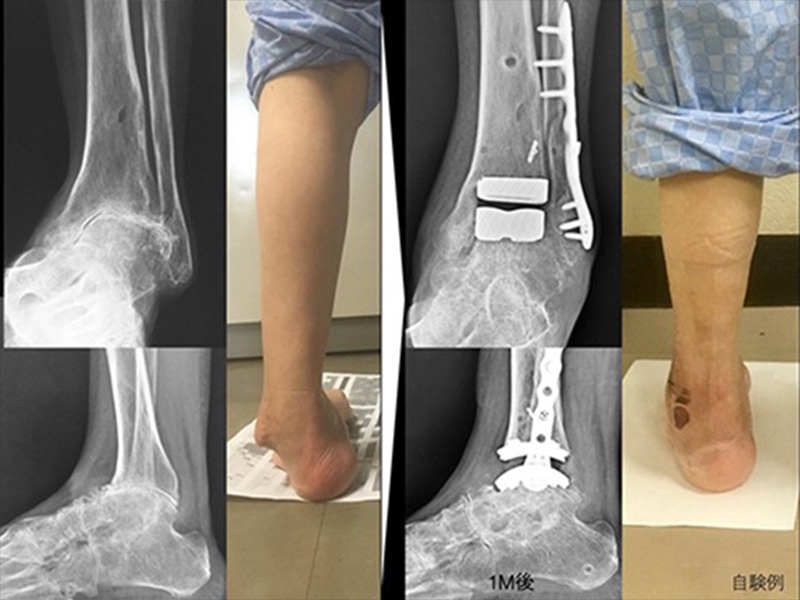

上の写真は国内で初めて外側進入型人工足関節置換術を受けた変形性足関節症の男性の患者さんのものです(上段が術前、下段が術後2年)。内反変形が完全に矯正され、人工関節と骨の境界に隙間はなく、腓骨も修復されています。現在、杖なく歩行しています。

術後2年が経過した関節リウマチの女性の患者さんの写真です(上段が術前、下段が術後2年)。術前には関節の隙間は消失していて、距骨の上端はやや扁平化しています。また側面像では関節の前後に骨棘が張り出していて、ほとんど底背屈できなかったことがわかります。術後には底背屈が十分にできていて、足関節痛から開放され、杖なく歩行しています。

まだ術後1月ですが、高度内反変形(内がえし変形)を呈した関節リウマチの女性の患者さんの写真です(左が術前、右が術後1月)。術前には強い内反変形のため小趾側を中心に接地していて、同部に胼胝が出来ていました。後方から見ても強い内反変形にあることがわかります。関節の隙間は完全に消失していて、距骨下関節は癒合しており、脛骨が後方に偏位しています。この状態で足関節の底背屈は十分に可能だったため、他院で勧められていた足関節固定術に前向きになれず来院されました。変形が高度だったため標準の方法では矯正できず、やや特殊な方法で内反変形と脛骨後方偏位を矯正しています。術後1ヶ月で底背屈が可能で、足関節痛、足部痛(小趾側)から開放され、全荷重で歩行しています。まだ術後経過観察期間が短いとは言え、こういう症例でも手術可能な場合もありますということでお示しいたします

文責 猪狩勝則、矢野紘一郎

2022年5月30日更新

足指の手術

患者さんの声

はじめて猪狩先生に足を診ていただきました日にペッチャンコだった趾も今はふっくらとしてとても歩きやすいです。手術する前はあのような足でしたのに、ここまで真っすぐしにていただいて心から感謝しております。

足の痛みから解放されますと意欲も湧いてくると実感する出来事がございました。先日、北海道に旅行に行き、知床峠に差し掛かったときでした。車を降りてみますと、遊歩道入口の看板に「往復2キロ、徒歩40分」とございます。手術前の私でしたらその案内文を見ただけで峠を歩くなんてとんでもないと即座に諦めただろうと思います。なぜなら手術をする前の私は家の中やごく近所を歩くときでさえ、いかに痛みをかわせるかに必死でしたので。

新しい足を手に入れた今回は気持ちが違いました。何も迷わず、絶対に歩いてみたい!と思いました。そして歩き出した道はアップダウンあり、デコボコありでした。でも自然に足の趾先に体重移動し、土をけって歩き切ることができました。途中休憩をはさむ必要も感じませんでした。雄大な景色も存分に楽しめました。主人も「よかった、よかった」と喜んでおります。

先生には快適な足と活動の意欲までいただきました。これからも今の状態を保てますように私なりに精一杯努力してまいります。

足指の変形

リウマチ白書2010によると関節リウマチの患者さんの約2割が足指や足の裏の痛みから関節リウマチを発症し、7割以上の方が靴で悩んでいらっしゃいます(リウマチ友の会会員8307人中6408人)。また足の痛みを特に治療せずに諦めていると答えた方も1割近くいらっしゃいました。多くの方が足の変形や痛みに困っていることがうかがえます。リウマチの方の足の特徴は、足首(足関節)や踵周囲(後足部)の変形、外反母趾や足指の脱臼など変形、そしてそれらに伴う痛みや胼胝(タコ)の形成です。私たちはこのようなリウマチ足に対し、圧を分散するような靴を推奨し、踏み込めるように装具療法やリハビリの指導を充分に行います。それでも歩くと足首や足の裏が痛い、足指が靴にあたったり引っかかったりして靴が履きにくいなど場合には積極的に手術をお勧めし、多くの患者さんにご満足いただいています。足でお悩みの患者さんは当センター整形外科担当医にご相談ください。

外反母趾の原因

母趾(親指)の付け根の関節に滑膜炎が生じると、この関節を破壊し、関節が緩んだ結果変形が始まります。母趾(親指)には様々な筋肉・靱帯が付着しており、一度変形が始まってしまうと筋肉や靱帯に引っ張られてどんどん変形が進行するという悪循環となり、外反母趾になります。

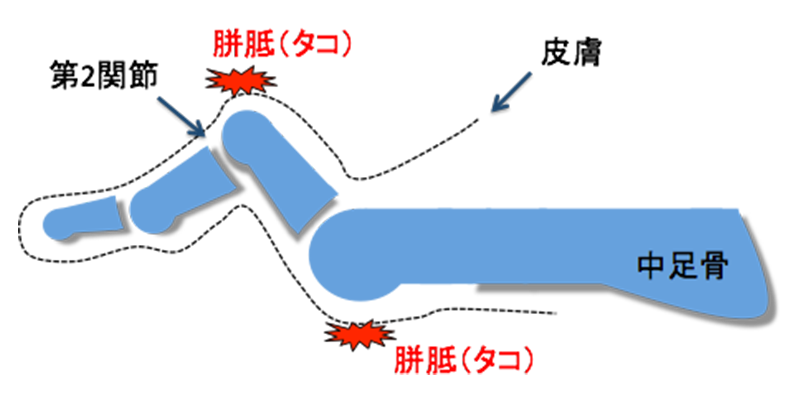

母趾以外の指の変形の原因

胼胝(タコ)を自分で削っている患者さんをよく見かけますが、これは出来ればやめてください。関節の脱臼が胼胝(タコ)の原因のため、これを治さない限り胼胝(タコ)は治りません。また傷口からバイ菌が入り、化膿してしまうこともあります。

手術の流れ

外反母趾の程度、外側趾(II-V趾)の脱臼の有無、骨頭破壊の程度、伸筋腱の緊張度合いなど足指の変形は患者さんそれぞれにより異なります。まずは患者さんの足の変形の程度により、いくつかの方法を組み合わせて手術を計画します。計画に際して重視しているのは、術後のI-Vの並び(IIの中足骨頭を頂点に他の指の中足骨頭が緩やかなカーブを描く)、横アーチの再現、不要な骨切りを出来るだけ避けることで、毎年100名を超える患者さんを手術している経験をもとにその他にも様々なことを考慮して手術を計画しています。また手術を待っている間に関節破壊や変形が進行した場合は、術前外来や入院時に判断して手術予約時にご説明した予定とは違う方法で手術を行うこともあります。以下に代表的な手術方法を解説します。

上:手術前、中:手術後、下:レントゲン(手術前、手術直後、手術後数ヶ月)

母趾の手術

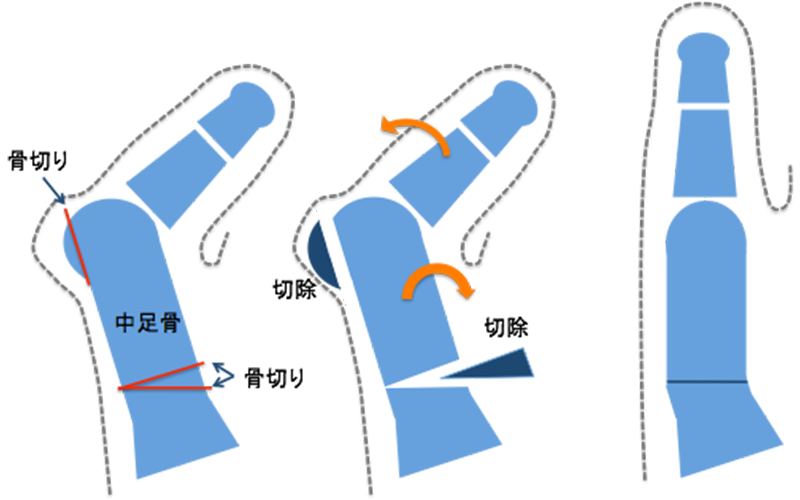

1.中足骨骨切り術

中足骨を切って、外反母趾を矯正する方法です。切った骨は適切な方向・角度に移動させ、鋼線(針金)やスクリュー(ネジ)、プレートなどで固定します。骨をずらすだけであり関節は残りますので、関節温存手術とも呼ばれます。数多くの関節温存手術が知られていますが、主に当センターで考案した第1中足骨近位回旋楔状骨切り術(下図)を選択しています。関節が温存されることで足を蹴り出す際に母趾の力を使うことが可能になり、ほぼ正常な歩行が可能になります。最近、整形外科領域で最高峰の医学雑誌にこの術式の良好な長期成績を報告しました。

2.水平骨切り術

中足骨を側面からほぼ水平に切る方法です。切った骨の趾先側を適切な位置に移動させ、スクリュー(ネジ)などで固定します。骨をずらすだけであり関節は残るので、こちらも関節温存手術の一種です。第1中足骨近位回旋楔状骨切り術では母趾とII趾の骨頭の高さの違いが許容できない場合に選択しています。

3.切除関節形成術

数年前までリウマチ足に対する手術の主流とされた手術法で、中足骨の末端を切除します。近年では関節の破壊が重度の場合に適応としています。こうすることで痛みが消え、外反母趾も矯正されます。踏ん張りが弱くなり、足も少しだけ小さくなりますが、日常生活には大きな影響はありません。

4.関節固定術

同様に関節の破壊が重度の場合に適応となります。中足骨と足指の骨を一部切った後、鋼線(針金)やスクリュー(ネジ)などで固定します。この関節は動かなくなりますが、痛みがとれ、外反母趾は矯正されます。つま先足立ちができにくくなりますが、切除関節形成術に比べると踏み返しは強く、日常生活には大きな影響ありません。

5. 人工関節置換術

同様に関節の破壊が重度の場合に適応となります。破壊された関節を一部切りとり、人工物(シリコン製)に置き換えます。痛みがとれ、外反母趾も矯正されるだけでなく、関節の動きも残せます。ただし人工物の破損や細菌感染の危険性があります。

外側趾(母趾以外の指、2-5指)の手術

手術する足の指の本数は変形の程度によって異なります。1本だけという患者さんもいれば4本すべてという患者さんもいます。

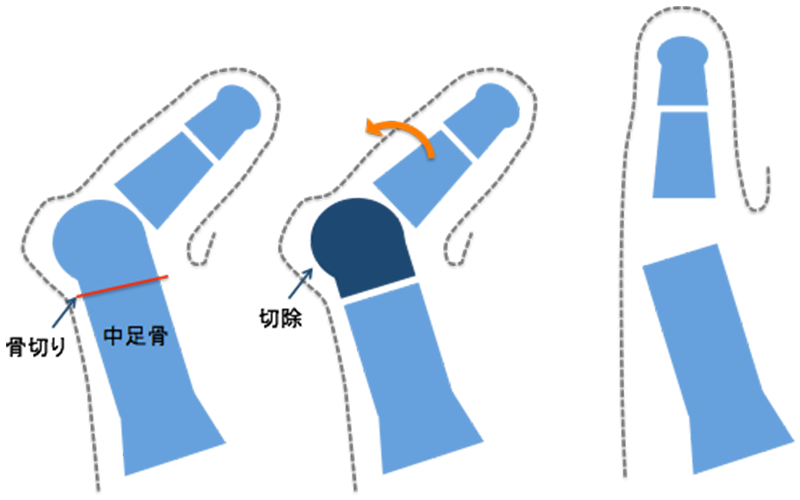

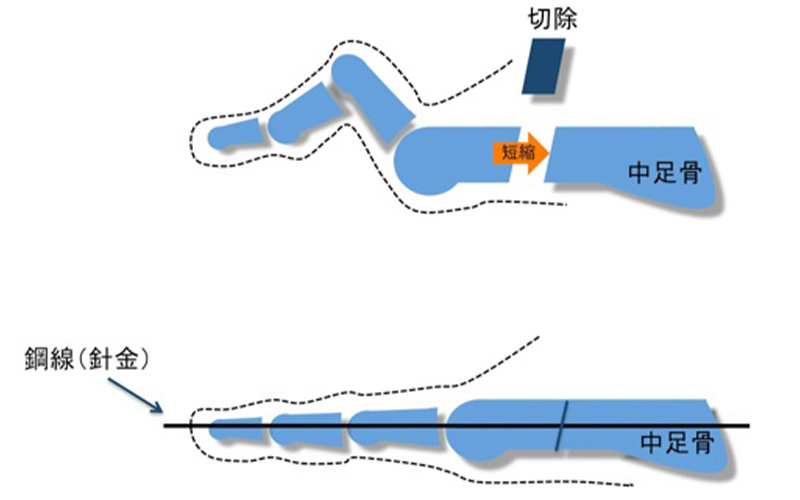

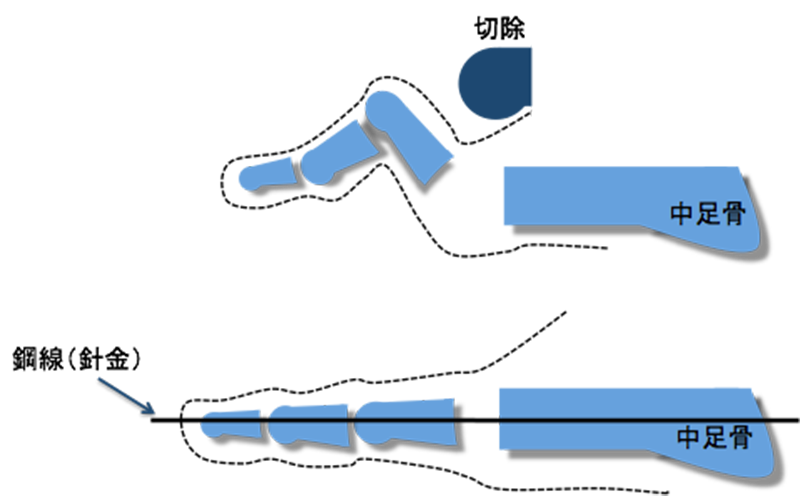

1.中足骨短縮骨切り術

中足骨の一部を竹輪状に切りとり、短縮させて鋼線(針金)で固定します。そうすることで足の指の付け根で生じていた脱臼を治します。なお固定に使用する鋼線(針金)は足の指先から外に出ている状態になります。この鋼線(針金)は手術後2週間ほどで抜去します。

2.水平骨切り術

中足骨を側面からほぼ水平に切る方法で、外側趾では5趾のみが対象になります。切った骨の趾先側を適 切な位置に移動させ、スクリュー(ネジ)などで固定します。骨をずらすだけであり関節は残ります。 術後に骨頭の上方変位が起こりにくいため、横アーチを維持するのに有利な方法です。

3.軟部形成術

伸筋腱を延長し、関節包を切開することで脱臼を整復する方法です。脱臼の程度などにより選択します。 必要に応じ関節包を縫縮して関節の変形を矯正します。外側趾(2-5趾)の腱の緊張のバランスを取るた めに軟部形成術単独で行うこともあれば、骨切り術を併用することもあります。特に2趾や2、3趾は脱 臼しているが、その他は脱臼していないという場合に適応することが多いです。軟部形成術単独で行う 場合には、骨を切らなくて済むので骨切り部の変形治癒や偽関節(骨がくっつかないこと)の不安がな く、手術時間が短く侵襲も少ないため術後の痛みが少ないという利点がありますが、術後に皮膚の緊張 が高まるため皮膚障害のリスクが上がることが欠点と考えられています。この場合も短期間鋼線(針金) で固定し、手術後2週間ほどで抜去します。

4.切除関節形成術

関節の破壊が重度の場合に適応となります。中足骨の末端を切除してしまいます。これにより指先の変形が改善し、タコも徐々に消失していきます。なお、手術中に指先の不安定性(グラグラ感)が残る場合は鋼線(針金)で固定し、鋼線(針金)は足の指先から外に出ている状態になります。この鋼線(針金)は手術後2週間ほどで抜去します。

手術後の処置

1.入院中

手術部位はあくまで切った骨を鋼線(針金)で固定しているだけなので、つま先足立ちをしたり、何か

の拍子につま先で踏ん張ったりすると骨がずれてしまいます。前側に体重をかけない踵(かかと)歩行

によって骨がずれるのを予防して頂きますが、その際かかと歩行に適した専用の医療用サンダルを履い

ていただいています。患部に体重をかけての歩行は術後7-10日後より開始し、それまでは車椅子や松葉

杖を使用していただきます。はじめは歩きづらいため、理学療法士とともに練習をしていただきます。

また傷が落ち着き次第(手術後約2-3週)、再発予防のための装具を装着していただきます。その装具は

入院中に型取りを行い、入院中または外来にてお渡しする予定です。

入院中は傷の処置を週に1~2回行います。抜糸は手術後約2週間で行います。ビニールなどで包んで手術

した足を濡らさなければシャワーを浴びることも可能です。

手術後の合併症の有無を調べるために定期的に血液検査を行います。また手術部位のチェックのために

レントゲン撮影を何度か行います。

2.退院時

手術後約1-2週間で退院となります。手術した足は包帯固定をして、かかと歩行用の医療用サンダルを履 いて退院していただきます(2ヶ月程度使用していただきます)。手術した足をビニールなどで包んで濡 らさなければシャワー浴も可能です。術後約2週まで入院していた場合は退院前に抜糸し、指先から突出 している鋼線(針金)を抜きます。鋼線の抜去は違和感はありますが、痛みをほとんど伴わないため麻 酔は不要です。

3. 退院後最初の外来受診(手術後約2-4週頃)

かかと歩行用の医療用サンダルで来院してください(2ヶ月程度使用していただきます)。足を固定して いた包帯を外し、抜糸前に退院した場合には抜糸を行い、指先から突出している鋼線(針金)を抜きま す。入院中に作成した装具もこの時期から着用していただきます。また数日後から手術した足も濡らせ るようになり、シャワー・入浴も可能となります。

全治までの期間

足の手術の場合、傷がくっ付いて抜糸できるまで手術後2週間、切った骨同士が癒合するのに8週間以上、 腫れが引くのに8〜12週間、そしてつま先足立ちなど指先に負荷をかけていいのが12週間程度です。つ まり手術後3カ月程度で全治する予定です。胼胝(タコ)はその頃までには自然に脱落します。

足の中に残っている鋼線(針金)について

足の中に残ったままでも体にはほとんど影響はありません。金属が体内にあると行えないMRI検査も、足

そのものをMRI検査するのでなければ問題ありません。つまり頭・腰・膝などのMRIは問題なく行えます。

一方で、体内に金属が入っているのが不快な場合や、皮膚の中に埋まった鋼線(針金)が靴を履くと当

たって気になる場合などは抜去することもできます。ただし切った骨を固定するために鋼線(針金)を

入れているため、骨が完全にくっついた後に抜去します。一般的には手術後6カ月から1年で抜去のため

の手術を行います。その際は外来手術で行ったり、場合によっては1〜2泊程度の入院で行います。手術

翌日から普通に歩くことができます。

文責 猪狩勝則、矢野紘一郎

2021年4月1日更新