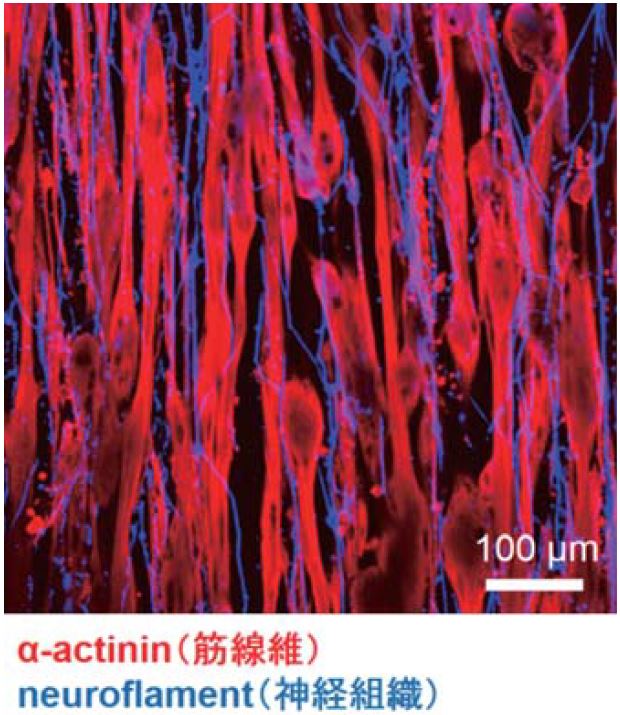

生体内で骨格筋は神経から指令を受けて運動しているため、神経組織に異常が生じると筋組織にもその影響が及び異常が生じることがあります。そのようなことから、神経と筋肉の相関関係に着目することは筋疾患の研究において重要です。そこで、当研究所で確立した骨格筋組織を構築する技術を基盤として、骨格筋組織に神経組織を導入しようとする研究を早稲田大学武田直也研究室と共同で行っています。配向した筋線維とヒトiPS細胞から分化させた神経細胞を共培養すると、神経細胞が筋線維と同じ方向に沿って樹状突起を伸長させることを明らかにしました。さらに、筋線維が神経細胞から指令を受け取る受容体(アセチルコリンレセプター)が筋線維に十分に発現している様子も観察することができました。生理的に連結した神経筋接合部を持つ神経筋組織を安定的に構築することができれば、神経や筋肉の疾患の原因究明や治療法の開発を目指す研究に役に立つと期待しています。

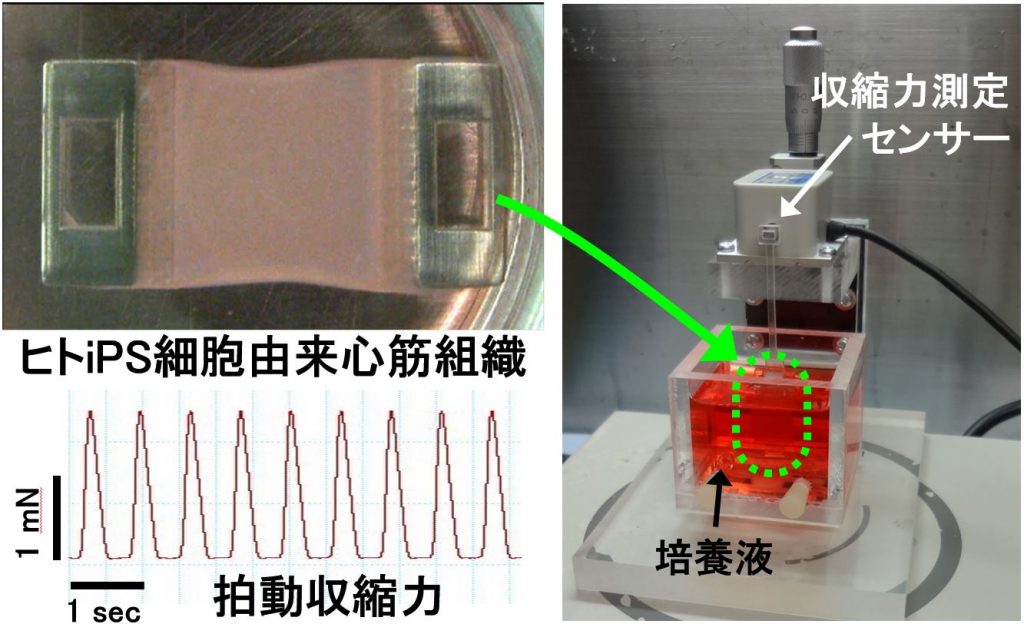

近年ヒトiPS細胞から心筋細胞を調製する技術が発展し、現在ではヒトiPS細胞由来の心筋細胞が複数の企業で製品化されるに至っています。これらの心筋細胞を再生医療に用いることを目的とした研究に平行して、新薬の開発における非臨床安全性薬理試験に利用することを目指した取り組みもまた世界的に進められています。本研究では、ヒトiPS細胞由来心筋細胞から組織工学により心筋組織を作製し、その拍動における収縮力を測定するシステムを開発しました[1] 。現在このシステムを用いて薬効・心毒性評価試験を実施しその有効性を検証するとともに、日本光電社との協同によりその製品化・事業化にも取り組んでいます。近い将来、新薬の開発における現在の動物実験や臨床試験を部分的に代替する非臨床試験法を確立することを目指しています。またその他、移植を目的として作製する心筋組織の収縮機能評価や、病態心筋組織モデルの収縮力測定による病理学的研究への応用も同時に進めています。

[1]Sasaki et al. PLoS ONE. 2018; 13(5): e0198026

ヒトiPS細胞由来心筋組織の収縮力測定

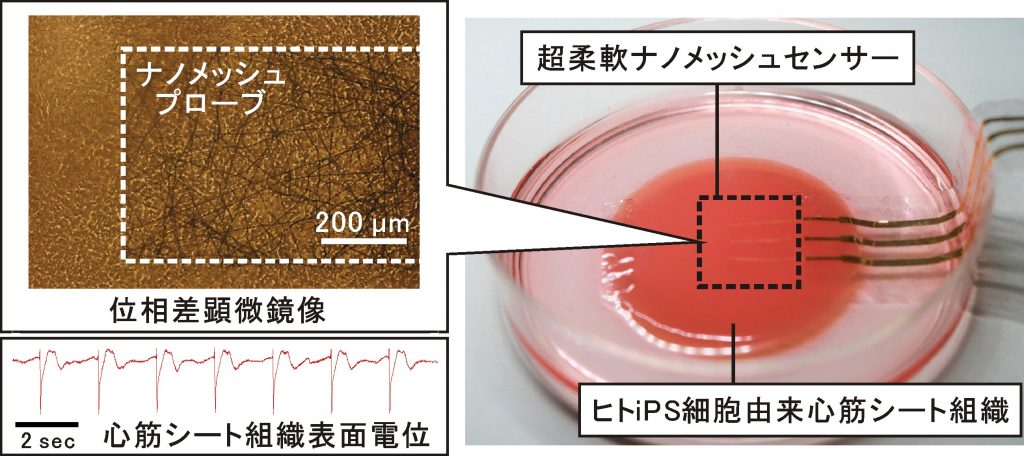

拍動する心筋組織の表面電位を計測する超柔軟ナノメッシュセンサー

iPS細胞の分化誘導と細胞シート工学の技術開発により、実際の心臓のように力強く拍動するヒト心筋組織の作製が可能となりつつあります。本研究では、東京大学染谷隆夫教授との共同研究により、拍動する心筋組織の動きをまったく阻害せずに表面電位を計測することが可能な、世界初の超柔軟ナノメッシュセンサーを開発しました[1] 。本技術は、創薬において動物実験に代替する薬効・毒性試験の実現や、再生医療用に作製する心筋組織の機能評価に有用です。また本技術を基盤とし、エレクトロニクスを融合した高機能移植組織や生体アクチュエーターの開発へと研究が展開していくことが期待されます。

[1]Lee et al. Nat Nanotechnol. 2018; 14: 156-160

心不全は、様々な心疾患の終末像であり、患者数は年々増加し、”心不全パンデミック“の状態です。しかしながら、その病態は依然不明であり、発症から病態の進行を遅らせる新たな治療法の開発が求められています。我々は、iPS細胞由来心筋細胞の量産化技術と細胞シート技術を基盤に、遺伝性拡張型心筋症や肥大型心筋症症例由来iPS細胞を用いた心筋症発症に関わる分子機序、抗がん剤による心毒性機序、さらには様々な心疾患に共通する低酸素環境における心筋収縮力低下の分子機序の解明を通し、新規心不全治療法創出を目指しています。